ワシントン条約の付属書Ⅰに記載される第一級の国際保護魚類に指定されている

アジアアロワナ。どこの熱帯魚店にも並ぶようになったアジアアロワナが、なぜワシ

ントン条約で保護される魚なのでしようか。それを理解するには、アロワナの歩んだ

悲劇の道を辿らなければなりません。ここに紹介するのは、第一線でイバン族を組

織してアロワナを捕護していたグループの元締めの証言です。1997年にプラタパッ

ドに掲載した全文を紹介致します。

私は、インドネシアが大好きである。アジアアロワナを直輸入し、販売するとい

う仕事がら、2ヶ月に1度のペースでインドネシアを訪れる。成田空港でガルー

タ・インドネシア航空機に乗り込む度にワクワクするような興奮を覚える。それ

は、新たな顔ぶれのアジアアロワナに出会う喜び、そして、もしかしたらとてつ

もなく赤いアロワナに出会えるかもしれないという期待感によるものである。い

わば仕入れのための出張というよりも、アロワナ好きの一マニアとして心が踊る

のである。

しかし、最近ふと異質の感情が心をよぎることがある。今までとは違うプラスα

の喜びである。勺熱の太陽、明るい屈託のない笑顔、街を白煙を上げて走るオン

ボロ車、我々日本人が遠く置き忘れてしまった何かがこの国にはある。アロワナ

を通じて知り得た国、インドネシアに私は望郷の念を抱く迄に引きつけられてし

まったのである。

人の心というものは、自ずと相手に伝わるものである。私がこのような気持ちを

抱くようになると、インドネシアで会う人々も次第に心を開いてくれ、より親密

な人間関係が築かれるようになってきた。

1996年11月、私はアロワナの商談並びに幼魚の選別のために4泊5日の日程で

インドネシアの首都ジャカルタに滞在していた。価格の交渉も成立し、2日を掛け

てアロワナの選択を終えた私は、眼が真っ赤になり、ヘトヘトに疲れていた。早く

ホテルに戻り、ベットに倒れ込みたい心境である。

しかし、時刻は夜の9時。これから夕食の時間である。「ミスター・タカハシ。何を

食べたいか。」と誘われる。私は例によってインドネシアンのジョークで、「砂以外

なら何でも食べるよ。」と答えた。「では、海鮮料理にしよう。」と車に乗り込む。

何度か食したインドネシアの海鮮料理は、何とも美味である。エビ、カニ、貝

などピリッと辛めに調理された味は、現地の暑い気候に良く馴染む。暑ければ暑

い国ほど、寒ければ寒い国ほど料理の味は辛くなるようである。

この夕食の席上、私は背筋が寒くなるような衝撃的な話を聞くことになるのであ

る。それは、同席したある中国人から聞いた話しである。私は迷った末、本人の

了解を得た上でこの内容を公表することにした。40歳前後と思われる背丈のスラ

ッとしたその紳士は、身振り手振りを加え穏やかな表情でしゃべり始めた。仮に

A氏としておこう。そしてA氏は箸入れの紙を広げ、その上に具体的な挿絵を書き

はじめたのである。

現在、会社を経営し実業家として成功を納めた彼の前職は、恐るべきことにアロ

ワナ漁の元締めであったのである。

赤いアロワナは、インドネシア・カリマンタン島の奥地、センタルン湖とこの湖

に流れ込む一部の支流に生息していた。この地域は、未開のジャングルであり、

人食いを風習とする原住民のイバン族が自給自足の生活を送っていたのである。

1970年代後半は、血紅龍も川で採れるイバン族の重要な食料源として消費され

ていた。

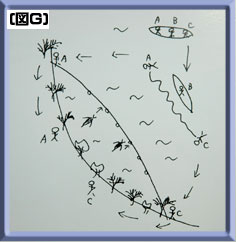

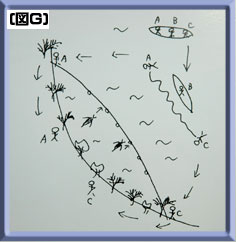

アロワナが生息する地域の岸辺は、灌木が生い茂り、朽ちた樹木が横たわり、入

り組んだ環境を作り上げている。このため湖全体は中心となる湖の周囲に幾つも

の小さな池が点在し、その集合体として大きな湖を構成しているのである(図A)。

アロワナの親魚は通常、湖の中を移動しながら生活しているが、繁殖期を迎える

と特定の棲み家(一定の場所)に戻ってくるのである(図B)。

■

■

又、昼間は水深のある深場にいるが、日没と共に岸辺へと移動を始める。そし

て倒木や切株の根元にそっと身を潜め、木々の枝から落ちてくる昆虫やムカデ、

水面を飛ぶトンボ、その他エビやカエル、小魚を捕食するのである。

インドネシアには、私は見たことがないが大きなアリがおり、このアリが木々の

枝に棲みついている。葉先から落ちてくるこのアリが、アロワナの大好物であっ

たらしい。

アロワナが観賞用、家の守護神として台湾、香港の華僑の間で脚光を浴びはじめ

たのは、1980年代初頭からであり、一獲千金を夢見た人々によるアロワナ漁は、

大きく三段階の方法を経て破滅へと向かっていくのである。金と欲望の狭間で野

生の赤いアロワナは、川から消えていったのである。

1982年から1985年までの間、アロワナ漁は原始的な方法で細々と行なわれていた

。手網漁は幼魚を対象とした漁であり、毎年稚魚が親魚の口から泳ぎだす12月末

から翌年の3月に掛けて行なわれた。

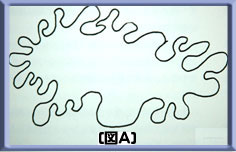

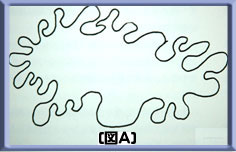

使う道具は、カヌーと網、そしてライトとビニール袋である。そして網には2m以

上の長い柄がついている。

夜、浅瀬に移動したアロワナは、ライトで水面を照らすと眼が赤く光ることにより

、居場所をつかむことが出来る。その眼は、非常に離れた所からでもキラキラと光

るのである。まず、カヌーに乗り込み岸辺から5m位離れた場所に、水音を立てない

ように慎重にソッと漕ぎだす。そしてカヌーの上から岸辺に向けてライトを照らす

のである。すると前述の赤い光が水辺にキラッと光ることがある。カヌーはこの光

に対して直接近づいてはいけない。そっと迂回をしながら、アロワナに人影やカヌ

ーの影が気付かれないように近づくのである。(図C)。この間、照らした光を決して

逸らさないようにすることが重要である。

アロワナの幼魚は、物音や水音を立てなければ照らされた光の中で硬直し、まる

で蛇に睨まれたカエルのようにジッとしたまま動けなくなってしまうのである。

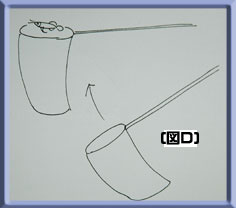

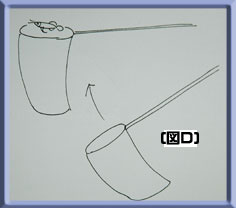

静かに近づいた後、長い柄のついた網を手前から静かに差し入れ、ゆっくりゆっ

くりとアロワナの下方から上に向けて掬いあげるのである。アロワナは下から上

に掬いあげると逃げないのである(図D)。ネット部分は袋状に奥行きのある物を使

う。これは捕らえた瞬間に飛び跳ねて逃げるのを防ぐためである。

この方法では、親魚の捕獲は無理である。あくまでも10〜15cm程度の稚魚のアロ

ワナに限定した捕獲方法なのである。そして、この手網漁は、イバン族が独自に

行なっていたものではなく、中国人によってシステム化され、組織的に実行され

ていた。

実際にカヌーに乗ってアロワナを捕らえるのは、イバン族の男性であり、40〜50

人が携わっていたという。捕獲されたアロワナは、カヌーの上でビニール袋に入

れられ、そして見張り役の乗った大きな船・屋形船(その中には、船内一杯に水槽

■

■ ■

■

が設置されている)の所までカヌーで運ばれ、中国人に引き渡されるのである。

(図E)。この屋形船に着く迄アロワナが生きていなければ買取りは行なわれない。

屋形船には、機関銃を持った護衛隊を配備し、どのグループが何匹を持ち込んだ

か正確にチェックをした。そしてアロワナの代金は、その日のうちにキャッシュ

でイバン族に支払われたのである。

この買取りシステムについては、中国人とイバン族の間で正式な契約書が交わさ

れており、その内容は一匹当たりの価格と他の人間には決して売ってはならない

という独占権が明示それていた。

この組織に関する以外の人がアロワナを捕ろうと抵抗した場合、この世から消さ

れることになる。

実際に次のような事件が起きたそうである。アロワナを手に入れるため、お金を

持ってきて買おうとしただけなのに、その人達はその後、行方不明になってしま

った。持ち込まれた多額のお金も闇の中に消えてしまったのである。

ちなみに、当時の一回の買い付けロットは、日本円で500万円以上であったという

ことである。(物価は、日本の10分の1以下であった。)

手網漁の限界を感じたアロワナ漁組織が、1986年より採用した方法は、仕掛け漁

による大量捕獲方法である。網を仕掛けると聞いた際、私は3〜5m位の網を思い

浮かべたが、A氏の口から出た内容は、私の想像をはるかに越えていた。

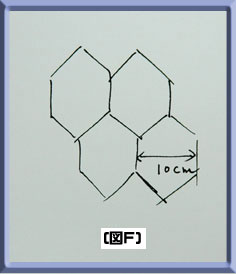

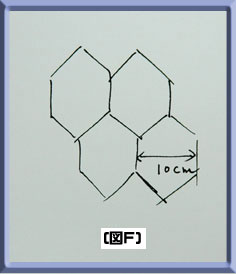

仕掛けに使う網の全長は、なんと100m、丈3mの巨大な網を使ったのである。そ

して網目の大きさは10cmもあったという。(図F)。それほど大きな穴が開いている

のであれば、アロワナは皆網目を通り抜けてしまうのではないかと読者の方もお

思いではないかと思う。私がその疑問を口にすると、A氏は二ヤッと笑い、次のよ

うに話を続けた。

網目の大きさには、2つの理由がある。まず、網目が小さいと、水の抵抗が大きす

ぎ、網を張る作業に手間取ってしまう。もたもたしていれば、アロワナは皆逃げ

出してしまう。2番目のもっと大きな理由、それは、この漁の対象はアロワナの幼

魚ではなく、親魚を狙うことなのだ。

日暮れと共に3人乗りのカヌーで湖、又は川の深場へと漕ぎだす。1人はカヌーに残

り、他の2人は、仕掛け網の両端を持って水の中に入り反対方向へ泳ぎだすのであ

る。岸辺に泳ぎ着いた2人は、大きな木の根元に網の両端を結び付ける。結び終え

た2人は岸に上がり、木の根元をガツガツゆする。又は大きな物音をできる限り立

てるのである。

岸辺に潜んでいたアロワナは、驚いて沖に向かって泳ぎだし、仕掛け網に頭から突

っ込むのである。(図G)。

■

■

10cmの網目の中に頭が入ったまま、アロワナはもがくので更に網にからまってしま

うのである。

この仕掛け網には、等間隔で浮きが付けられており、アロワナが、掛かった所のみ

浮きが沈み込む。岸に上がっていた2人は、湖に飛び込んで網に掛かったアロワナ

を捕まえるのである。

そこで、カヌーに残った1人が近づいて来て網から外したアロワナをカヌーの中に

抱え上げるのである。カヌーの中で親魚の口を開き、稚魚をくわえているかどうか

を調べる。もし稚魚をくわえていれば、親魚の1匹よりも複数の稚魚の方が高く売

れるために、石で親魚の頭を叩き口から稚魚を吐き出させるのである。

稚魚がいなければ勿論、その親魚は生かしたまま持ち帰るためにビニール袋に入

れられる。

少し離れた場所には、やはり屋形船が待機している。屋形船の中には、水

槽が用意されているため、捕まえた都度カヌーは屋形船の所まで行き、ビニール袋

に入れた獲物を引き渡すのである。

この仕掛け漁は、親魚更には、稚魚をくわえた親魚が狙いのため、手網漁より早め

の11月から始められ、2月まで行なわれた。そして平均1日に10匹の親魚がとらえら

れ、その中の約1匹が10〜30匹の稚魚をくわえていたという(一番多い時では、4匹

の親魚が稚魚をくわえていたこともあった)。

この仕掛けにより、その捕獲量は飛躍的に増加し、1986年には、1.000匹の親魚を含

め3.000匹以上の赤いアロワナが、川や湖から姿を消したのである。

中には、1mを越えるアロワナが多数含まれていたという。そして、その色は現地語

で「チョコラット」と呼ばれ、赤というよりも小豆色をより濃くしたチョコレート色

をしていたという。ちなみに、この地域には、グリーンやゴールデンはいなかった。

この頃、アロワナ漁軍団は巨大組織へと変貌をとげ、実行部隊であるインバ族の生

活、即ち、タバコ銭から始まり、食事はもちろんのこと、衣料すべての面倒を見て

いたのである。

人間の業は、尽きるところを知らない。仕掛け漁による大量捕獲に成功したのに

もかかわらず、1987年にこのアロワナ捕獲組織は、電気ショックによる捕獲とい

う近代的な手段を考案し、実行に移すことになる。猫も杓子も一網打尽というこ

の非情な方法により、赤いアロワナは、自然界から遂にその姿を消す事になる。

これから先を記すには、大変に忍びない気持ちで一杯である。

しかし、敢えてその悲劇的な過去の歴史を知って頂き、野生動物の貴重さと人間

の欲望の怖さを改めて考える機会にしたいという思いから、筆を進めることにす

る。

電気ショックによる捕獲には、大型のバッテリーと2mの鉄の棒、そして電気コー

ドが用意された。鉄の棒に、コードを巻き付け、バッテリーに繋ぐ。鉄の棒の手

元には、スイッチが設けられ、握るとОNになり通電し、指を放すとОFFにな

り電気が切れる仕組みになっている。

この鉄の棒を水の中の木の根元に差し込み、スイッチを握る。瞬時に、水の中一

帯に電気が流れ、プカプカとアロワナが水面に浮いてくる。浮き上がった瞬間、

スイッチをОFFにする。(図H)。

アロワナは気絶状態になっており、このアロワナを網で掬い、急いでビニール袋

に入れ、酸素を注入するのである。

やはり、沖合には屋形船が停泊しており、捕らえたアロワナは、カヌーでどんど

んこの屋形船の中の水槽に移される。1回の電気ショックで3匹位の親魚が、1度に

浮き上がって来た。大量に捕ることができた一方、生まれたばかりの稚魚や数え

きれないほど多くの魚が死んでしまった。

この方法を初めてイバン族に見せた時、彼らは震え上がったという。

手網漁や仕掛け漁は、1年の内のシーズンにあたる3〜4ヶ月、更には夜に限られて

いたが、この電気ショック漁は1年中、昼夜を徹して行なわれた。驚くべきことに

、捕獲グループは、2交代制のシフト体制を採用していたとのことである。そして

、岸辺にいるアロワナはおろか、深い所にいるアロワナも根こそぎ捕獲したのであ

る。その結果(捕獲量)は恐るべきものとなった。

数を聞き求めた私に対し、A氏は暗い表情を浮かべ、一言「それは、言えない。」と

口を噤んだ。おそらくその数は、何万匹、いや何十万匹に達したに違いない。

捕獲されたアロワナは、機関銃で武装した屋形船に次々と積み込まれ、カプアス川

をゆっくり下ってポンティアナ港に運ばれて行った。そこで別の組織に高額な価格

で引き渡されていったのである。

一仕事終え、大金を手にした彼らは、ポンティアナの最高級のホテルに泊まり込み

、2〜3人の女性を侍らし酒と宴に酔った。泡銭であった。毎日毎日、酒と女に溺れ

る日々が続いた。当時、我々はアロワナがいなくなることなど夢にも思わなかった

。自然から脈々と生み出される金の卵であると思った。

ある日実行部隊から連絡が入った。「アロワナが1匹も採れない。」「そんな筈はない

。場所を変えてやってみろ。」と指示を飛ばす。しかし、何日も捕れない日々が続い

た。

私たちは、そこで初めて気がついたのである。相手は自然の生き物である。取

りつくしてしまえば、いなくなるのは当然だ。私たちも大きな金を手にした。イバ

ン族の実行部隊も潤った。

しかし、アロワナが居なくなったことに気がついた時には、手に入れた金は使い果

していた。「奢れるもの久しからず、諸行無常の鐘の声」という言葉が、私の頭の中

を通り過ぎた。

アロワナの多くは、インドネシア国内で売られていった。そして、その一部が台湾

や香港、シンガポールの華僑の人達の手に渡ったのである。これが、インドネシア

のカリマンタン島の奥地の湖や川から、赤いアロワナが消えたその全ての理由なの

である。

カリマンタン島のカプアス川の上流、センタルン湖に野生の赤いアロワナを探しに

行こう、ルアーの名手を連れて行き、釣り上げよう、イバン族は釣り、更にはルア

ー等は知る由もないので、アロワナは必ず捕まる筈だ。という突拍子もない計画を

立てたことがある。

ワイルド、野生の赤いアロワナを一度この眼で見てみたい。しかしながら、A氏の話

を一部始終聞いた私は、奥地入りのビザ取得準備まで進めていたこの計画を断念

した。野生の赤いアロワナは、インドネシア中どこを捜しても実在しないのである。

しかし、その後のインドネシアの在住華僑の方々による多大な努力が実を結び、

赤いアロワナは絶滅の危機を逃れ、養殖という形でその子孫をこの世に残すこと

に成功したのである。

この野生の血を引く赤いアロワナ達の孫が現在、日本に輸出され、あなたの水槽

の中で元気に泳ぎ回っている一匹なのかもしれない。

■

■

■

■ ■

■

■

■